قراءة في الموقف العدمي: هل نريد النيزك حقاً؟

[ad_1]

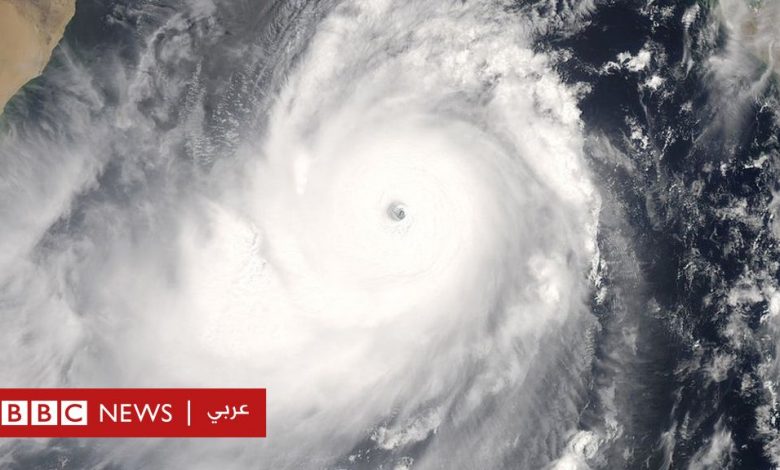

مصدر الصورة

UniversalImagesGroup

لا بدّ أن تكون قد استدعيت “النيزك” مرات عدة في السنوات الأخيرة. وإذا لم تتساءل شخصياً “أين أصبح النيزك؟”، من المرجح أنك صادفت حولك أناساً يستعجلون مجيئه كي يفني الجنس البشري وينهي المأساة.

يمكن ملاحظة تنامي الموقف العدمي لدى أشخاص كثيرين حيال العالم وأحداثه في السنوات الأخيرة. فربما منذ حادثة مفاعل فوكوشيما النووي (2011)، وجدت الإنسانية – الواعية لذاتها أكثر من العقود السابقة مع التدفق الحالي للمعلومات – نفسها أمام مشاهد أبوكاليبتية متتالية: الحروب والهجمات المتطرفة حول العالم، الموجات المتعاقبة للاجئين، وصولاً إلى حرائق الأمازون وأستراليا وأخيراً انتشار فيروس كورونا.

هذه الصدمات والهلع الذي قد تسببه للفرد باتت تقابل في أحيانٍ كثيرة بموقفٍ عدمي يُظهر لا مبالاة بالواقع، ولا يجد مشكلةً حتى في اصطدام نيزك بالأرض، بل بالعكس يرى هؤلاء في ذلك الحلّ الأوحد لكل المشاكل. ولكن فيما يفضّل البعض أن يصف الموقف العدمي بأنه مجرد آلية دفاعية تجاه الأحداث المخيّبة والمستجدات المؤلمة، يستحق هذا الموقف قراءةً في محاولةٍ لفهمه بشكل أفضل.

“أي مكان خارج العالم”

يرتبط الموقف العدمي بفهوم آخر يُسمّى بـ”زوال السحر” أو “خيبة الأمل”. هو مفهوم ابتدعه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر عام 1917 قصد فيه تراجع الإيمان الديني والغيبي في العالم لصالح التفسيرات العلمية. ارتبط زوال السحر عند فيبر بالحداثة والعلمنة في أوروبا وبأفكارهما.

فبعدما كان العالم “مسحوراً” بحسب وصف شيلر، مندهشاً أمام استعصاء الطبيعة على الفهم، وصلنا إلى عالمٍ حديث تغلّب فيه العقل والعلم والتقنية. وقد بلغ مفهوم فقدان السحر ذروته عند منتصف القرن الماضي، الأمر الذي عبّرت عنه الفيلسوفة الألمانية حنة أرنت. السؤال الرئيسي لدى أرنت كان “كيف جعلت الحداثة الانسان يشعر باغترابه؟”.

مصدر الصورة

ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.

بحسب أرنت يمكننا أن نؤرخ لهذا الاغتراب بدءاً باختراع التلسكوب على وجه التحديد. فهذا الاختراع جعل الانسان ينظر إلى ما هو خارج الأرض للمرة الأولى. وبالنسبة للفيلسوفة الألمانية، إن غزو الفضاء و”البحث عن نقطة خارج هذه الأرض” يعكس رغبة الانسان بالانتقال من هذا الكوكب و”ربما اقتلاعه”.

ولكن لماذا يريد الإنسان “أي مكان خارج العالم” كما تقول قصيدة بودلير الشهيرة؟ بالنسبة لأرنت لم يلغِ مسار العلمنة في أوروبا ورفض الضمانات التي قدمتها المسيحية الأمل بحياةٍ أبدية فقط، لكنّه حوّل هذا الأمل بخلاصٍ فردي إلى أمل بـ”خلاص النوع”. فبعدما تلاشى الحلم بالأبدية، انصبّ الجهد كله فقط على “الدورة الحياتية”. منذ ذلك الوقت، لم يعد هناك أي سبب للحركة في العالم، لأخذ المبادرة. تقول أرنت في كتابها “الوضع الإنساني” إن حقبة الحداثة التي انطلقت مع انفجار في النشاط الانساني وبوعود غنية، ها هي تنتهي بالسكون الأكثر خمولاً، الاكثر عقماً اكثر من اي وقت عرفه التاريخ: “كان الانسان يريد أن يصل إلى نقطة أرخميدس بالنسبة للأرض، ولكنه ما أن يصل سوف يبجث عن نقطة أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. لا يمكن للإنسان إلا أن يضيع في كبر الكون، ما يجعل نقطة أرخميدس الوحيدة الممكنة، تكون خارج هذا الكون، الفراغ المطلق، أو بكلام آخر، الفناء”.

هل يسقط “النيزك الذي طال انتظاره” على دول الخليج أولاً؟

لماذا نجح العالم في معالجة “ثقب” الأوزون وتلكأ في معالجة التغير المناخي؟

مصدر الصورة

Getty Images

العدمية السلبية والعدمية الفعالة

لا شك أن أكثر اسم يقترن بمفهوم العدمية عندما يذكر، هو اسم فريديريك نيتشه. عاين الفيلسوف الألماني”العدمية الأوروبية” في القرن التاسع عشر التي نظر لها كإحدى أعظم الأزمات في التاريخ، وفرّق، بغية الخروج منها، بين العدمية السلبية والعدمية الفعالة.

نحن نعلم أن العدمية هي ببساطة نفي وجود معنى متأصل في الحياة، والإجابة الدائمة بالنفي القاطع على سؤال “ما الجدوى من ذلك؟”. لكن نيتشه أضاف إلى هذا الفهم، فكرة “تجرد القيم العليا من قيمتها” لتعريف العدمية.

وفي هذا السياق، يقتبس نيتشه في “ولادة التراجيديا” من سيلين رفيق الإله ديونيسيوس في الميثولوجيا الإغريقية قوله: “أيها العرق الفاني والبائس، يا طفل الصدفة والمشقّة (…) ما يجدر بك أن تأمله، هو ما يعصى عليك: ألا تكون قد ولدت، ألا تكون، أن تكون العدم. ولكن بعد ذلك، أفضل ما يمكنك أن ترغبه، هو أن تموتَ قريباً”.

ولدى نيتشه، تؤدي العدمية الإبيستمولوجية، أي نفي وجود حقيقة على المستوى المعرفي، إلى العدمية الأخلاقية. هو من قال “لا يوجد حقائق، هناك تأويلات فقط”. أي نحن لا نختبر العالم كما هو، ولكننا نختبره دائماً بشكلٍ انتقائي وبطريقةٍ تعكس أفكارنا وقيمنا.

العدمي السلبي، بالنسبة للفيلسوف الألماني، هو من يقبل بالتضحية ونكران الذات كأمثلة أخلاقية. رأى نيتشه أن القبول بأمثلة تنفي الذات هو دليل على أن العدمية السلبية تنتشر كالمرض في أوروبا القرن التاسع عشر. أما العدمي الفعال فهو من يريد هدم نظام القيم الموجود لإرساء بديلاً يعكس “إرادة القوة” لديه. العدمي السلبي، ضعيف وقد يسقط ضحية اليأس في وجه العدمية، أي اكتشف أنه ما من معنى متأصل في الحياة. أما العدمية الفعالة فهي تقدم فرصة مُحَّرِرَة للإنسان لتحمل مسؤولية المعنى، عبر قلب القيم وإرساء نظام جديد.

مصدر الصورة

Getty Images

العدمية كإيمانٍ مخاتل

لكن النزوع نحو العدمية ليس مرتبطاً بحقبة واحدة فقط، إذ إن تاريخ الإنسانية الحافل بالحروب والكوارث شهد دائماً نزعات مماثلة، نذكر منها روسيا في القرن التاسع عشر حين جرى الخلط بين العدمية والأناركية، ثم في أعقاب الحرب العالمية الثانية إذ يقول المفكر الأميركي مايكل نوفاك في كتاب “اختبار العدم” إن البشرية تعمل منذ ذلك التاريخ على الخروج من العدمية، في طريقها “لبناء حضارة جديدة”.

ويبدو النصف الثاني من القرن العشرين مفصلياً في ازدهار العدمية، حيث برزت حركات أدبية وفنية تتبنى عدداً من خصائص العدمية وأهمها فقدان المعنى والغاية، ثم برزت نظريات فلسفية شكّلت ما بات يعرف بـ”ما بعد الحداثة” القائم أساساً بحسب وصف الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار في كتابه “الوضع ما بعد الحداثي” على “انهيار السرديات الكبرى”.

وسط ذلك كله، رأت الفيلسوفة الفرنسية سيمون دوبوفوار أن العدمية ليست سوى “جدّية مخيبة وقد أديرت على نفسها”. و”الجدّي” عند بوفوار وجان بول سارتر يعني الموقف الذي يعتبر أن القيم موجودة سلفاً وهي لذلك تُسقط مسبقاً على الإنسان من دون أن يكون قادراً على تغييرها. هي ترى أن فشل الجدّي أحياناً يجلب “اضطراباً راديكالياً”.

جسم فضائي “يدحض” النظرية السائدة عن نشأة النظام الشمسي

مصدر الصورة

NASA/JHUAPL/SWRI/Roman Tkachenko

أروكوث هو أحد بقايا تكوين النظام الشمسي الذي نعرفه اليوم

والعدمي عند الفيلسوفة قريب من “روح الجدية” ولو كان معارضاً لها ظاهرياً. لذلك تظهر النزعة العدمية إما في لحظة المراهقة أو لاحقاً حين تفشل محاولات تحقيق نفسه ككائن، بين الأشخاص الذين يريدون التخلص من قلق حريتهم عبر نفي العالم وأنفسهم. فإن فشل “الجدّي” برأيها يجلب “اضطراباً راديكالياً” أحياناً. وهذا هو مفهوم “الايمان المخاتل” أو الإيمان الفاسد في فلسفة سارتر وبوفوار.

الايمان المخاتل هو حين أنكر حريتي حتى أتخلص من قلقها فاحتمي تحت أسقف من اليقين المعدّ سلفاً، مثل الدين والأيديولوجيا. وعلى هذا المنوال، ترى بوفوار أن العدمية بدورها تعكس هروباً إلى سقف “الجدّي”، ولو بشكل معارض له. تقول في كتاب “أخلاقيات الغموض” إن “نفي القيم الجمالية، الروحية والاخلاقية أصبح بدوره أخلاقاً، وعدم الانصياع للقواعد أصبح قاعدة.

مصدر الصورة

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

كنا حاضرين في تأسيس كنيسة جديدة بعقائدها، طقوسها، إيمانها، كهنتها وحتى شهدائها؛ اليوم لم يبقَ هناك شيئاً من صورة المدمر في (الشاعر الفرنسي السوريالي أندريه) بريتون، لقد أصبح الآن بابا”.

بالنسبة لها، يصيب العدمي حين يفكر أن ليس للعالم معنى أو تفسير. ولكنه ينسى أن عليه هو بنفسه أن يجد معنى للعالم. تقول إن العدمي لا يمكن أن يكون حليفاً للمحتفل بالحرية (الوجودي)، مع أن كلاهما يعارضان “العالم الجدّي” معاً، ولكنه يرى فيه عدواً، لأن العدمي يرفض منهجياً العالم والإنسان وبإمكانه بواسطة ذلك أن يؤسس لديكتاتورية على الحرية أن تقف في وجهها.

من هنا، يمكن القول إن المطالبة بالنيزك على سبيل المثال، أو تبني موقفٍ لا مبالٍ من انتشار كورونا مؤخراً، كترميز للرغبة في نفي كل شيء، هو بدوره هروب. هروب من الحرية وهروب من الفعل. مثلما يحتمي المتدين بإيمانه، والمتحزب بعقيدته، يحتمي العدمي بالفناء وبمحو المعنى، بدلاً من أن ينخرط في تأسيس معنى ما.

هنا بإمكاننا أن نفهم أكثر مقولة حنة أرنت التي اعتبرت إن العدمية ليست مجرد أزمة شخصية من انعدام اليقين. هي رأت ضرورة فهم الأزمة السياسية في قلب العدمية، إذ إن بإمكان الأخيرة أن تحمل ثقلاً سياسياً خصوصاً أنها في أحيان كثيرة تتواطأ بغير علمٍ منها مع المستبد، بعد تنحيتها جانباً ضرورة الفعل والمبادرة.

[ad_2]

Source link